学生活动

征实共行|撤点并校VS让教育回村——赴台州校外务工小分队

“真理来源于实践”。校外务工小分队,前期完成了对宁溪镇中心小学、上垟小学、小坑小学等几所学校校长、老师的访谈提纲和学生调查问卷的设计,中期开展实地调研并通过现场访谈记录、线上访谈、填写问卷、合理录音、拍摄照片等多种方式方法获得充足的资料信息,后期对所收集的资料进行整理分析,于一定程度上了解乡村教育的困境,形成调研报告。

通过对宁溪镇中新小学赵校长的访谈,我们了解到乡村学校的学生数量确实越来越少,家长希望孩子接受更优质的教育而国家城乡教育资源分配不均、家长外出务工就业而孩子随父母外迁、城区学校不断扩容为乡村学校学生外流的三个主要原因。而学校资金不足、优质教师的调走等问题都使农村小学的发展举步维艰。“乡村留不住人”是目前乡村教育振兴实施工作中的主要问题,虽然政府通过实施师范定向生政策、各种利民工程等措施来缓解乡村人口空心化的现象,但定向生或一些人才轻视农村的思想观念未转变、利民工程的形式主义依然是阻碍乡村振兴的因素。

即使在乡村振兴的宏观政策背景下,当地教育局出于经济成本、学生人数等各方面的考虑下,仍然会将某些规模较小的乡村学校置于关闭的困境。乡村教育振兴必定有其重要意义,但是一些规模较小的乡村小学即使接受一定政策扶持似乎也难以缓解学校衰败的现状,那么这些乡村小学该何去何从?当地孩子的基础教育又如何解决?基于此,本团队认为集中优势教育资源似乎是个完美的方案,关闭合并一些小学校后,不仅节省出一大笔资金而且还有教师资源的多出,把这些资金和教师运用于规模较大、有振兴可能性的乡村小学,让孩子在这些乡村小学就读,似乎是一举两得。但是在这“关闭‘小学校’发展‘大学校’”完美方案的背后,也存在着孩子上学路途远、学生过早住宿而导致家庭教育缺乏和亲情疏离等一系列问题。

根据乡村小学发展现状,按照师生配比,乡村小学教师在数量上符合标准甚至超编,但是学科的老师配比并不合理,而且城乡教师的待遇差距较大,加之教育局自2020年开始每年从乡村选调教师,通过“阳光计划”对乡村教师进行书面测试、教学理论测试、教学技能等考核,让想进城的乡村教师有渠道进城,同时也将优秀的乡村教师调往城区,使得乡村学校的优秀教师、教坛新秀、教学能手几乎全都流向城区,也造成了乡村家长始终觉得乡村学校师资力量不及城区学校的现象。

但不可否认的是,在乡村振兴背景下政策确实有向乡村教育倾斜。然而在实际实施过程中,乡村教育资金倾斜力度、人才扶持等方面都缺乏足够的关注度和倾斜力度,许多政策都还停留在纸上,并没有付诸行动,所以仍难以改变农村学校教师、学生外流的现象。

教育局按照学校学生人数给予每年的教学经费,但是由于乡村学校的学生人数较少,因此所获得的教学经费也相对有限,这些有限的教学经费不仅要运用于教师参考书、代课老师费用、公出费用、学校水电费,还要运用于学校所有的办公经费,若再加上兴趣社团和体育文化活动的各项支出,经费将会更加紧张。

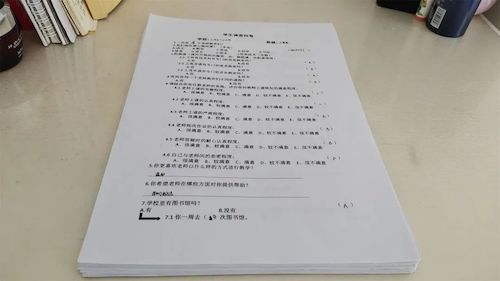

通过对三所小学学生开展的调查问卷分析,我们了解到:学生对老师的评价日趋满意,但对老师的教学方式和与老师的亲密度方面提出了更高要求。希望老师利用视频、游戏等方式寓教于乐,在课本教学之外多讲些课外典故以拓展课外知识,在课堂上也尽可能的增加与学生的互动环节。

除此之外,大多数学生希望学校能增设一些课外兴趣社团、多举行体育文化活动。通过调查问卷,我们也了解到大部分学生对自己的学业的重视程度很高,都希望能获得更优质的教育资源,使自身全面发展,在小学毕业后能到城镇上初中,也许这个意愿会受到家庭的经济状况、生活状况等各种因素阻碍,但乡村学生外流似乎还是一个趋势。

实践感悟

回顾研究历程,在社会实践活动的前期,本团队从知网上查看了许多论文资料,同时也收集了大量有关乡村教育的资料并形成相关资料文本,因此在前期校外务工小分队的成员们不可避免的形成了刻板印象。我们以惯性思维认为乡村教育的困境主要要表现在:学生群体锐减、缺少教师、基础设施由于财政补助修建的较好但是利用率低几个方面,而乡村学生外流的原因则是城乡教育的差距不可避免的存在以及家长外出务工两大因素上。

但是通过后期的实地调研,我们意识到自身所带有的刻板印象其实与实际情况有很多地方是不相符的。本次社会实践活动带给校外务工小分队最大的感受就是:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。